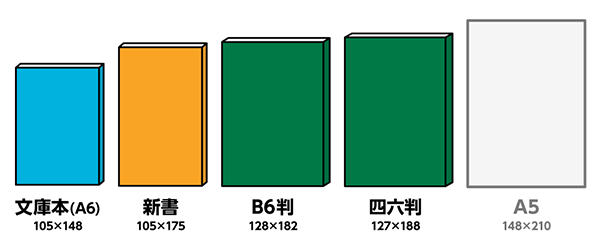

文庫本・新書・単行本のサイズを比較

ひと目でわかる!新書・文庫本・単行本のサイズと特徴の違い

最終更新日:2025年09月30日

冊子・小冊子を作る際に気にするべきポイントは、内容だけではありません。手にとってもらう為の本の「サイズ」も重要な要素の一つです。一般的な規格サイズだけでなく、よく書店に並んでいる文庫本、新書、そして単行本は、作品の魅力を引き出すためによく選ばれるサイズです。

ここでは、これら3種類の本のサイズについて、その違いが一目でわかるようにまとめました。名称、一般的なサイズ(判型とmm表記)、選ばれる主なジャンル、そしてそれぞれの特徴を解説します。

目次

【一覧表】ひと目でわかる!文庫本・新書・単行本のサイズと特徴の違い

文庫本・新書・単行本サイズと聞いて、各サイズを正確にイメージできる方は、それほど多くいないのではないでしょうか? 実は、出版社によって少しずつ異なっていたり、ハードカバーの表紙の分だけ大きくなっていたりします。

以下に文庫本・新書・単行本の一般的なサイズを表記しています。また、各サイズがよく利用されているジャンルもご紹介いたします。

| 名称 | 一般的なサイズ(判型とmm表記) | 主なジャンル |

|---|---|---|

| 文庫本 | A6判(105mm×148mm) ※出版社により縦幅に多少の差異あり |

小説、ライトノベル、エッセイ、教養書など |

| 新書 | 約103〜106mm×173〜182mm ※出版社により多様 |

教養書、ビジネス書、学術解説、時事解説など |

| 単行本 | 四六判(127mm×188mm) B6(128mm×182mm) |

小説、ノンフィクション、実用書、専門書など |

プリントネットでは冊子印刷からご注文いただけます。

※四六判の無線綴じ冊子、オフセット印刷の新書サイズ無線綴じ冊子は通常の価格表にご用意がありません。

※価格表にないサイズは別途見積もりにてお問い合わせください。

本の種類ごとの特徴を詳しく解説

文庫本、新書、単行本の3種類について、それぞれのサイズ感だけでなく、どのような内容が扱われることが多いか、そしてどのような読書シーンに適しているかといった特徴を、より深く掘り下げて解説します。手軽に持ち運びたい場面や、じっくりと専門知識を学びたい時用など、目的に合わせて最適な本を選ぶためのヒントが見つかるはずです。

文庫本サイズ|持ち運びに最適なA6判サイズ

文庫本は、持ち運びのしやすさと手軽さから、多くの読者に親しまれています。一般的なA6判(105mm × 148mm)という非常にコンパクトで軽量なサイズのため、通勤・通学中の電車やバスの中、カフェでの休憩時間、旅行先など、場所を選ばずに読書を楽しめます。小さなカバンにもすっぽりと収まり、読書の機会を広げてくれるでしょう。

主に、小説やエッセイ、実用書といった活字中心のコンテンツで多く採用されていて、読者が手に取りやすい存在となっています。しかし、コンパクトであるため、文字が小さくなりがちであることや、図版や写真が多い本には不向きであることなどに注意が必要です。。

データの入稿前には、数ページだけでも印刷して、文字の大きさを確認することをおすすめします。

新書サイズ|知識を深めるのに適した縦長サイズ

新書は、教養や専門知識を手軽に学べる、縦長でスリムな判型が特徴です。一般的な「新書判」のサイズは出版社によって多少の差があります。

文庫本と比較すると縦長でスリムな形状をしており、片手で持ちやすく、通勤電車の中やカフェでの隙間時間にも快適に読書を楽しめるでしょう。

扱われる内容は、主に以下の分野が中心です。

政治、経済、歴史、科学、社会時評といった特定のテーマを深掘りする教養書やビジネス書、学術分野の入門書など。

専門性の高い情報を一般の読者にも分かりやすく解説している点が大きな魅力と言えます。最新のトピックや多岐にわたる知識を効率的にインプットしたいビジネスパーソンや学生向けに作成する冊子にとって、新書サイズはまさに最適な選択肢となるでしょう。

単行本サイズ|じっくり読書を楽しむ四六判・B6判サイズ

単行本は自宅でじっくりと読書を楽しむのに適したサイズです。主に「四六判」や「B6判」といった判型が採用されます。

単行本サイズは文庫本(A6判)や新書判よりも一回り大きく、存在感があります。多くはハードカバーの装丁が施されており、耐久性や保存性に優れているのが特徴です。そのため、文庫本や新書に比べて価格が高めに設定される傾向があります。

文字や図版を大きく配置できるため、レイアウトの自由度も高く、細やかな表現を可能にします。小説の初版や専門書、写真集など、内容をじっくりと味わいたい本に最適です。

文庫本、新書、単行本のサイズ感を比較

文庫本を基準に、新書や単行本と並べた際のサイズ感の違いをより具体的に比較してみましょう。それぞれの本の具体的な大きさとその印象について説明します。

これらのサイズの違いは、読書をする場所やシーンに大きく影響します。例えば、文庫本は携帯性に優れ、小さなバッグにも収まるため、通勤・通学時や外出先での読書に最適です。新書も比較的スリムで片手で持ちやすいため、カフェなどでの読書に適しているでしょう。一方、単行本はその大きさから、自宅でじっくりと読書に没頭する際に重宝されます。また、本棚に並べた際も、文庫本は省スペースで多くの本を収納でき、単行本はその存在感で書棚に重厚な雰囲気をもたらします。

作りたい本別のおすすめサイズ

これまで、文庫本、新書、単行本の各判型と、その特徴について解説してきました。これらを踏まえ、作りたい本の種類や目的に応じて、最適なサイズをどのように選ぶべきか見ていきましょう。小説、ビジネス書、写真集、実用書など、それぞれに適したサイズがあります。

活字中心で携帯性を重視する小説やエッセイには、文庫本(A6判)が最適です。単行本としては、四六判も多くの小説で採用されています。専門的な内容のビジネス書には新書が有効です。ビジネス書の大半は四六判を採用しており、学術書や専門書にはA5も一般的です。

写真やイラストを多用する写真集、画集、料理本などには、作品を大きく見せられる単行本(四六判・B6判)の他、A5、B5、A4といった大きめのサイズが適しています。

作りたい本の種類別 おすすめサイズ一覧

| 本の種類 | 主な推奨サイズ | 特徴・目的 |

|---|---|---|

| 小説・エッセイ | 文庫本(A6)、四六判 | 活字中心、携帯性重視 |

| ビジネス書 | 新書、四六判、A5 | 専門的な内容、学術書・専門書にも |

| 写真集・画集 | 四六判、B6、A5、B5、A4 | 写真・イラスト多用、作品を大きく見せる |

| 料理本 | 四六判、B6、A5、B5、A4 | 写真・イラスト多用、作品を大きく見せる |

文字量、図版の有無、ターゲット読者、利用シーンなどを総合的に考慮し、ご自身の作りたい本に最も適したサイズを選ぶことが重要です。

中綴じ冊子と無線綴じ冊子について

書籍や冊子を作成する際には、内容だけでなく、製本方法とサイズ選びが重要なポイントとなります。製本方法には大きく分けて「中綴じ」と「無線綴じ」があり、それぞれ対応可能なサイズや適した用途が異なります。

中綴じ冊子は、ページ数が少なく、見開きで大きく広げられる点が特徴です。パンフレット、会社案内、情報誌など、広げて読みたい資料に適しています。

一方、無線綴じ冊子は、背表紙ができ、ページ数の多い書籍に適しています。小説や論文集、報告書、記念誌など、長期保存やしっかりとした体裁を求められる場合に選ばれます。

冊子の作成時には、表現したい内容、ページ数、そして読者の利用シーンを考慮し、最適な製本方法とサイズを選ぶことが大切です。ページ数が少ない場合は中綴じ、多い場合は無線綴じを検討すると良いでしょう。

冊子印刷をご検討の方は、プリントネットにご相談ください。

プリントネットの商品一覧はこちら